Historia del Pato

Deporte viril, para gente de a caballo, audaz y valiente, "El Pato" se practica en Argentina desde principios del siglo XVII, tal como lo muestra una crónica de Felix de Azara en la que relata una "corrida" realizada en Buenos Aires en el año1610 (30 años después de la Segunda Fundación de Buenos Aires, por Juan de Garay) con motivo de las fiestas de beatificación de San Ignacio de Loyola. Dice el naturista: "se juntan para esto dos cuadrillas de hombres de a caballo y se señalan dos sitios apartados como de una legua (cinco kilómetros aproximadamente). Luego cosen un cuero en el que se ha introducido un pato vivo que deja la cabeza afuera, teniendo el referido cuero dos o mas asas o manijas, de las que se toman los dos mis fuertes de cada cuadrilla en la mitad de la distancia de los puntos asignados y metiendo espuelas tiran fuertemente hasta que el mas poderoso se lleva el pato, cayendo su rival al suelo si no lo abandona.

El vencedor echa a correr y los del bando contrario lo siguen y lo rodean hasta tomarlo de alguna de las manijas, tiran del mismo modo, quedando al fin vencedora la cuadrilla que llego con el pato al punto señalado".

El jesuita Diego de Torres Bello S.J. escribía una primera misiva a sus Superiores, el 16 de junio de 1610 contando que, en todas las ciudades del Río de la Plata, se había celebrado con actos religiosos, sociales y culturales la beatificación del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Y que en Buenos Aires, "hizo su oficio la artillería y mosquetería, y salieron algunos con intenciones de regocijo a correr patos delante de nuestra iglesia". "Dos grupos de jinetes corrieron patos delante de nuestra Iglesia (fue en medio de lo que hoy es la Plaza de Mayo). A todos causo admiración verlos así a ellos, como a los caballos que parecían incansables corriendo con tanta incomodidad

La segunda misiva enviada, del 4 de Abril de 1611, llama mucho la atención, como que los participantes fueron dos tribus indias y por cierto que los españoles, con toda lógica, no les facilitaban caballos ni les permitían montar dado que eran unas de sus principales armas de conquista y guerra. Sin embargo, consigna que " Padres procedentes de Córdoba estimularon con premios a indios del valle calchaquí para que tiraran flechas a la sortija y corrieran patos". Los locales, calchaquíes, vencieron a los visitantes, Huachipas. No se refiere en nada en lo que hace al juego y su desarrollo. Su lectura hace suponer que perseguían patos vivos que disparaban por las calles de Bs. As. y por los valles. (Hay copias de las cartas en el colegio Del Salvador).

Ni los españoles introdujeron este bravío deporte, ni lo hallaron practicado entre los indígenas. Lo primero es evidente, pues era un deporte desconocido entonces, y aun ahora, en España, y no pudo provenir de los naturales, pues éstos no conocieron el caballo, el que fue importado por los españoles en la primera mitad del siglo XVI. Parecería que se trata de un juego criollo, elaborado y planeado por los conquistadores mismos, o por sus inmediatos descendientes.

Don Pedro de Mendoza fue el introductor del caballo en el año 1536 por estas tierras, aunque su descendencia (las manadas) fueron producto de los pocos que abandonó (hablan de cinco yeguas y siete padrillos) en 1541, Don Irala al abandonar Buenos Aires. Estos se acrecentaron hasta el infinito junto con los que trajo el increíble Cabeza de Vaca (ahora por estos pagos del Sur) en su marcha desde la costa brasileña hasta el Paraguay. Y en ese mismo año de 1542, por Diego de Rojas y en 1550, por Nuñez del Prado, ambos en sus incursiones por el norte de nuestro país.

Juan de Garay, hacia 1581, estimaba en 80.000 animales los caballos que vagaban salvajes (cimarrones) en un perímetro de 30 leguas de Buenos Aires. Catorce años después, 1595, cuando el rey solicitó al gobernador del Río de la Plata, Valdés de la Banda, un informe sobre la caballada que habitaba "la pampa", este contesta así: "Digo que D. Pedro Mendoza que fue el primer poblador de esta ciudad y puerto, trajo aquí caballos y yeguas que se quedaron en la campaña de esta tierra que es muy ancha y larga y en mas de 80 leguas no se halla una tan sola piedra, teniendo en mas de 100 leguas a la redonda tanta cantidad de yeguas y caballos que parecen montes cuando se ven de lejos y son tantos en numero que exceden a aquel gran numero que dicen los historias que había en las dehesas de la provincia de Media que se servían los reyes de Persia..." Bueno, bueno, algo exagerado, sin duda. Pero esto es el origen de sus millones de descendientes y promotores de la gran revolución del modo de vivir de todos los habitantes autóctonos y de quienes les siguieron. Y donde había y hay caballos existen estos juegos, estas destrezas, los deportes hípicos.

Una descripción mas detalladas, es la de Amadeo Frezier (Francés, 1682 - 1773) , un militar ingeniero especializado en fortificaciones, que durante algo mas de 2 años navegó " los mares del Sur". Corría 1712 y escribe en su libro, editado en 1716: " Fui testigo de una fiesta que los encomenderos de dos españoles que se llamaban Pedro se dieron el día del santo de sus amos en una aldea de Talcahuano, cerca de la cual estábamos anclados. Después de oír misa montaron a caballo para correr la gallina, como se corre la oca en Francia, con unas diferencias: que todos se arrojaban sobre el que ha obtenido la cabeza para quitársela y llevársela ante aquel en honor del cual hacen la fiesta; corriendo a todo galope se topaban para quitársela y a la carrera recogía del suelo todo lo que derribaban por tierra. Después de esta carrera se apearon para la comida".

El novelista argentino William Henry Hudson (1841 - 1922) en su difundido libro "EL Ombú" expresa que "El Pato era el entretenimiento más popular practicado al aire libre en la Argentina

Con el transcurso de los años, "El Pato", fue practicado y también prohibido por la autoridades religiosas y civiles por el alto nivel de peligrosidad y las consecuencias fatales que traía aparejado el hecho de querer llegar a cualquier precio con el pato al punto señalado.

La primera prohibición al juego que se tiene noticia, es del 23 de febrero de 1739, cuando así se dispuso en Santiago del Estero con el siguiente texto: "pues es demasía y atropello jugar pato en medio de la ciudad".

El RP. Salbaire, que escribió la "Historia de Nuestra Señora de Luján", consigna un documento de 1796, del Sacristán mayor de la Parroquia, Gabriel José Maqueda, que amonesta y ordena a los feligreses que se abstengan del juego del pato, "combinándolos con la excomunión" si no lo hicieren.

Pero su prohibición real y concreta fue por el decreto del 21 de Junio de 1822 del gobernador de Bs. As. D. Martín Rodríguez, refrendado por su ministro secretario de relaciones Exteriores y Gobierno, D. Bernardino Rivadavia y que expresaba: "Todo el que se encuentre en este juego, por la primera vez será destinado por un mes a los trabajos públicos; por dos meses en la segunda, y por seis en la tercera". Además, " quedaran sujetos a la indemnización de los daños que causaren". La policía, los alcaldes y los jueces de campaña eran los encargados de hacer cumplir la prohibición.

Dicen que Rosas lo ratificó, pero todo parece indicar tan que solo se limitó a hacerlo cumplir y a su estricta manera. Luego estuvo la ordenanza policial mencionada.

Pero ya en la época de Juan Manuel de Rosas el Pato era casi inexistente. Mitre escribió "sus Odas" durante el sitio de Montevideo, cuando tenia entre 18 y 20 años y recién las editó a los 33 años, en 1854. Y en su composición denominada "El Pato" dice en una nota: " El juego del pato no existe ya en nuestras costumbres, es ya una reminiscencia lejana. Prohibido severamente por las desgracias personales a que daba motivo, el pueblo lo ha dejado poco a poco, sin olvidarlo del todo".Pese a la prohibición algunos personajes de la época resaltaban sus cualidades por requerir ciertamente varones fuertes y vigoroso, capaces de tolerar los más terribles empujones y las más extremosas tensiones musculares. Mitre lo indicó en una de sus Rimas:

¡El pato! juego fuerte

del hombre de la pampa

que marca las costumbres

de un pueblo varonil!

Para avispar los nervios

para tender los músculos

como el convulso joven

en el dolor febril.

Sin duda "El Pato" fue el entretenimiento más popular practicado al aire libre en la República Argentina.

Refiriéndose a un relato del juego y a los guasos u hombres del campo, el escritor José de Espinoza, nos informa que para jugar una partida de Pato "se junta una cuadrilla de estos guasos, que todos son jinetes más allá de lo creíble; uno de ellos lleva un cuero con argollas, y el brazo levantado; parte como un rayo llevando 150 varas de ventaja, y a una seña, él y todos corren a mata-caballo, formando grita como los moros: todos persiguen al pato y pugnan por quitarle la presa; son diestrísimas las evoluciones que éste hace para que no lo logren, ya siguiendo una carrera recta, ya volviendo a la izquierda, ya rompiendo por medio de los que siguen, hasta que alguno, o más diestro o más feliz, lo despoja del pato, para lo que no es permitido que lo tomen del brazo. En este momento todos vitorean y le llevan entre los aplausos, alaridos y zamba al rancho suyo, al que frecuenta, o bien al de la dama que pretende. Reinan todavía entre estas gentes muchos restos de la antigua gallardía española".

Roberto Torreiro ha escrito en Pampa Argentina que, "cuando en pleno siglo veinte ya nadie se acordaba de la antigua existencia del juego del Pato, el 16 de abril de 1937, por iniciativa del entonces jefe de guardia de seguridad de la ciudad de La Plata, don Alberto del Castillo Pose, secundado en su acción por un calificado grupo de deportistas, se llevaba a cabo una exhibición del referido deporte, cuyo término y debido al entusiasmo despertado entre los presentes, se decidió auspiciar la difusión práctica del Pato, propendiendo a la formación de equipos dentro de las entidades afines a los deportes hípicos, e incitando a la constitución de instituciones que originariamente se dediquen a la práctica del deporte. Ese paso inicial, se constituía en el primer éxito logrado por el más criollo de nuestro juegos".

Alberto Castillo Posse, reglamentó el deporte (se utilizó una pelota de cuero con cuatro manijas), cuya obra culminó oficialmente cuando e1 31 de marzo de 1938 tras los ensayos producidos se solicito al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Don Roberto Noble, que se derogara el articulo Nº l043 del reglamento de Policía de la Provincia de Buenos Aires (de 1889), que prohibía la practica del juego.

El entonces gobernador, Manuel Fresco accedió a ello y lo concreto mediante un decreto del 28 de abril de 1938 y dice entre sus considerandos: "En la actualidad los deportes están sujetos a las disciplinas que imponen sus reglamentaciones y dicho juego, en la forma en que se practica en la actualidad, es un deporte sano y vigoroso, similar al polo"

¿Qué quiere decir eso de sujeto a disciplinas, reglamentaciones?. Precisamente eso, expresado literalmente, como que antes de 1937 no había reglamentación alguna, aunque si modalidades. Todo era valido, tan valido, bárbaro desordenado, brutal y peligroso que debió ser prohibido mas de una vez hasta que ya antes de promediar el siglo último paso prácticamente a olvido, a ser solo un recuerdo de tradiciones transmitidas de boca en boca en los fogones, entre los paisanos.

El 23 de agosto de 1938, el diario La Nación comentó la primera exhibición pública del Pato, efectuada el día anterior en la cancha de la Asociación Ameghino, en las proximidades del puente Cabildante Léxica, en la ciudad de Luján. Asistieron el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco; el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan G. Kaiser y el Ministro de Obras Públicas de la provincia, José María Bustillo, además de muchos otros invitados especiales.

En el año 1941 se crea la Federación Argentina de Pato (FAP). Asociación integrada por los campos en que se practica este deporte y tiene por finalidad fomentar, dirigir, y difundir el juego de "El Pato", organizar los torneos y velar por la aplicación de los reglamentos, a la vez que orientar y promover la crianza del tipo de caballo mas apto para este propósito.

En agosto de 1943, llegó a General Las Heras un comisario - Sigfrido J. Imaz - a quien los pateros de ese entonces y de la actualidad le deben un profundo recuerdo. Montando un caballo colorado y con una pelota de fútbol con manijas atada con tientos a la montura, la gente trataba de descifrar de que se trataba.

Imaz, haciendo una exhibición en la playa de la estación de tren, la tiró al suelo y levantándola empezó a entusiasmar a toda la gente hasta lograr su cometido.

El 28 de noviembre de 1943, se funda en este partido, con la Presidencia del Comisario Imaz, la Institución denominada "Campo de Pato de General Las Heras", cuyos fines "fueron, son y serán los de fomentar el criollo juego del pato y cultivar los sentimientos tradicionalistas de nuestra Patria".

En el año 1944, el "Campo de Pato de General Las Heras", se afilia a la Federación Argentina de Pato y siendo los primeros equipos herenses "General Las Heras A" y "General Las Heras B".

En el año 1953, en mérito a sus tradiciones y arraigo, se lo declaró "Deporte Nacional" (Decreto Nº 17.468, del 16 de septiembre de 1953, firmado por el Presidente de la Nación, Gral. Juan Domingo Perón). Y a fines del siglo pasado se nombra a General Las Heras "Capital del Pato", el deporte más criollo de todos los tiempos.

Fuentes consultadas: Federación Argentina de Pato y diario La Nación . (Fragmento extraido de la página de la F.A.P.H)

Descripción del Juego

LA CANCHA

De largo mide entre 180 y 220 metros, de ancho de 80 a 90 metros, en el centro del campo en los laterales hay dos semicírculos de 8 metros de donde se comienza el juego. Hay cinco marcas de penal: la más cercana está a 5 metros del aro, las demás a 8, 14 y 25 metros respectivamente.

Fuera de la cancha están las vallas protectoras, a 5 metros de los laterales y de 20 a 30 metros de la linea de fondo.

ARO

El aro en total mide 2,70 metros de altura, aunque la circunferencia mide 1

metro de alto y el parante 1,70 m. Del aro cuelga una red.

EL PATO

Es una pelota de cuero (similar a la de fútbol) blanca, con cámara de goma, tres lonjas de cuero que se cruzan y en cada van cocidas dos manijas simetricamente.

Diámetro: 40 cm.

Peso: 1.050 a 1.250 gramos

LO MÁS IMPORTANTE DEL REGLAMENTO

Requisitos: Se puede jugar con caballos de cualquier alzada. Equipos de 4 jugadores numerados del 1 al 4.

El pato se recoje del suelo con la mano derecha, cada equipo debe embocar el pato en el aro contrario, quien logre anotar más veces gana.

El jugador puede ser sustituído por lesión o causas de fuerza mayor

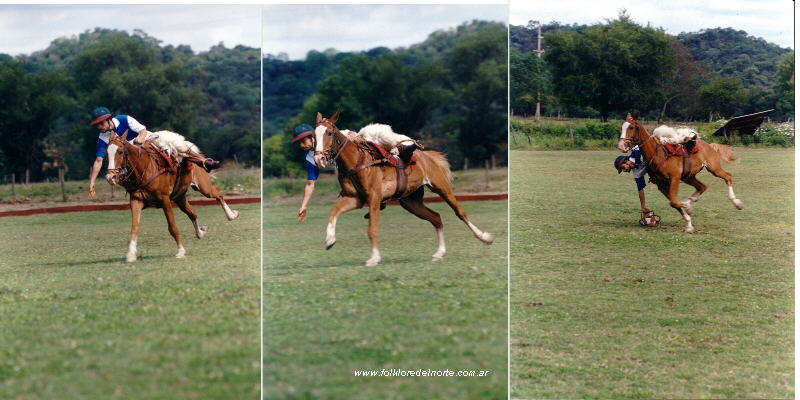

El jugador siempre debe ofrecer el pato en forma perpendicular al cuerpo, de esa manera se produce la "cinchada" con una sola mano y a fuerza de piernas.

Inicio del juego: el juego se inicia en el semicírculo de 8 metros, comenzará el que levante más veces el pato, en caso de igualdad se definirá quién saca por sorteo.

Duración: máximo 6 periodos de 8 minutos, intervalos de 4 minutos.

Todos los periodos finalizarán cuando el pato salga afuera, caiga afuera, o se convierta un tanto luego del toque de campana; excepto el último, que terminará con el toque de campana instantaneamente. Si hay empate acabará de la manera anterior. Si hay una infracción en el

toque de campana se cumplirá en el periodo siguiente, salvo en el último que se jugará en el momento.

En casos de empates se jugarán periodos de 8 minutos con 4 minutos de descanso hasta que haya un gol.

Vestimenta: Casco, camisa, pantalón blanco, cinturón o faja elástica, botas de montar, fusta de 75 cm. (rebenque), número en la espalda de 30 x 18 cm.

Faltas: no se puede cabalgar en zig zag, pechar ni tirar el caballo encima al adversario.

Jueces: 2 a caballo, en cancha. 1 árbitro afuera. 1 cronometrista y 1 anotador.

Fuente : NUESTRAS RAÍCES Folklore Argentino y Latinoamericano.